Währen der neapolitanische Schmuggler Luca (Fabio Testi) und seine Mitstreiter am traditionellen Tabakschmuggel festhalten, drängt eine neue, skrupellose Gruppierung aus Marseille auf den Markt und will den deutlich profitableren Drogenhandel etablieren. Der Konflikt zwischen alter Ordnung und neuer Profitlogik führt zu Verrat, Gewalt und persönlichen Tragödien. Luca sieht sich zunehmend isoliert und muss entscheiden, ob er seine Prinzipien bewahrt oder sich den veränderten Machtverhältnissen beugt.

Währen der neapolitanische Schmuggler Luca (Fabio Testi) und seine Mitstreiter am traditionellen Tabakschmuggel festhalten, drängt eine neue, skrupellose Gruppierung aus Marseille auf den Markt und will den deutlich profitableren Drogenhandel etablieren. Der Konflikt zwischen alter Ordnung und neuer Profitlogik führt zu Verrat, Gewalt und persönlichen Tragödien. Luca sieht sich zunehmend isoliert und muss entscheiden, ob er seine Prinzipien bewahrt oder sich den veränderten Machtverhältnissen beugt.

Man schreibt das Jahr 1980. Im Vorjahr ist Lucio Fulci mit „Woodoo – Schreckensinsel der Zombies“ in seine dritte Karrierephase gestartet. Jene Phase, die dem leider bereits 1996 verstorbenen Regisseur bis heute noch viele Fans einbringt – und auf die er zum Teil komplett reduziert wird. Man muss nicht unbedingt Fan seiner Komödien mit dem sehr anstrengenden Komiker-Duo Franco & Ciccio sein, aber sein Oeuvre hat noch viel mehr zu bieten. Gerade in den späten 60ern und frühen 70ern. Bevor Fulci sich ganz auf seine berüchtigten „Zombie“-Filme konzentrierte (von denen allerdings nur der erste ein echter Zombiefilm ist; bei den übrigen wurden vor allem durch die deutsche Titelschmiede Zombies „hinzugefügt“), entstand „Das Syndikat des Grauens“. Dessen deutscher Titel sollte „Luca, der Schmuggler“ (direkt Übersetzung des Originaltitels) höchstwahrscheinlich in die Nähe der gerade populären Horrorschocker aus Italien rücken.

„Das Syndikat des Grauens“ gehört zu den letzten Ausläufern der großen Poliziotteschi-Welle der 70er-Jahre. Hauptdarsteller Fabio Testi, der mit Fulci bereits beim Spätwestern „Zeit zu leben – Zeit zu sterben“ zusammengearbeitet hat, kennt dieses Genre gut. Vor allem zusammen mit Action-Spezialist Enzo G. Castellari hat er mit Filmen wie „Racket“ und „Dealer Connection“ (ebenfalls bei filmArt erschienen, Rezi hier) Großes fürs Genre geleistet. Aber auch in „Der Gorilla“ (ebenfalls in der FilmArt-Reihe erhältlich, Rezi hier) konnte er zeigen, dass er der richtige Darsteller für einen Poliziottesco ist. Hier passt er als Schmuggler Luca wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, da Testi seinen Luca gewohnt körperlich-maskulin, wenn auch stets mit einem Hauch Melancholie, anlegt.

In Saverio Marconi hat er einen durchtriebenen Gegenspieler, der vor keiner Schandtat zurückschreckt und für seine Ziele auch einmal seine engsten Mitarbeiter und seine Geliebte eiskalt über die Klinge springen lässt. Marconi gab sein Leinwanddebüt ausgerechnet im bereits erwähnten „Der Gorilla“, wo er noch Fabio Testis kleinen Bruder spielte. Dort fiel er mit einem psychotischen Blick und aggressiver Hyperaktivität auf, die ihn zum idealen Darsteller eines unzuverlässigen, durch seine hitzige Art alle in Gefahr bringenden Kleinkriminellen machten. Hier hingegen spielt er den Intriganten schlangenhaft unterkühlt.

Neben Marconi ist der Franzose Marcel Bozzuffi als „Marseillaner“ die destruktive Kraft des Bösen. Der Mann, der von außen kommt, um die alteingesessenen italienischen Tabakschmuggler mit ihrem altmodischen Ehrenkodex auszuschalten und eine neue, „moderne“ Art des Verbrechens einzuführen: den Drogenhandel. Bozzuffi ist ein Veteran des Poliziottesco, der bereits in vielen Filmen des Genres mitwirkte – wenn auch interessanterweise fast immer als hochrangiger Polizeibeamter auf der anderen Seite des Gesetzes.

Der Konflikt zwischen Tradition und Moderne spielt die zentrale Rolle in Fulcis Film. Der Hintergrund ist dabei durchaus real. Tatsächlich gab es in den 70ern Verbindungen der Organisierten Kriminalität nach Marseille, als Marseiller Drogenexperten nach Italien geholt wurden – allerdings auf Veranlassung der sizilianischen Mafia. Diese „Konkurrenz“ zwischen Frankreich und Italien im Drogenhandel (die Italien letztlich für sich entschied) spielt in vielen italienischen Gangster- und Polizeifilmen eine Rolle. Ein interessantes Feld, dem man durchaus einmal nachgehen könnte – doch hier soll sich auf die Besprechung von „Das Syndikat des Grauens“ konzentriert werden.

Wie bereits erwähnt, steht hier der Konflikt zwischen einer (romantisierten) Tradition und der Moderne im Mittelpunkt. Wobei es diese Tradition in der Realität so nicht gab. Schon Ende der 60er-Jahre wurde auch in Neapel vom Zigarettenschmuggel auf Drogenschmuggel umgestellt. Dieses „Wir wollen mit Drogen nichts zu tun haben und bleiben beim traditionellen Schmuggel“ stammt vermutlich eher aus dem Roman (und späteren Verfilmung) „Der Pate“. In Wirklichkeit dürfte sich kaum ein Schmuggler solche Gedanken gemacht haben. Im Film funktioniert dieser Ansatz jedoch sehr gut, auch wenn dadurch mal wieder das altbekannte Bild des „guten Kriminellen“ in der „Robin-Hood“-Rolle gepflegt wird.

Am Ende sind es dann auch „die Alten“, die den Status quo wiederherstellen. Sehr gelungen sind dabei jene zunächst willkürlich und wie ein Fremdkörper wirkenden Szenen mit einem Western-Liebhaber im Pensionsalter. Der klassische Western zeigt schließlich ebenfalls ein idealisiertes Bild des „Wilden Westens“, das mit der Realität nur bedingt übereinstimmt. Somit fügt sich alles stimmig in einen Film, der durch die Hintertür vielleicht sogar sein selbst propagiertes Bild der „ehrenwerten“ neapolitanischen Unterwelt hinterfragt.

Davon abgesehen ist die Welt, die Fulci hier zeigt, keine schöne. Durch das Eindringen der fremden Übeltäter und ihrer Mitläufer innerhalb der italienischen Unterwelt existiert kein Ehrenkodex mehr. Mit unerhörter Brutalität gehen die Gegner der – dieser Widerspruch sei erlaubt – „rechtschaffenen“ Zigarettenschmuggler vor. Und Fulci scheut sich nicht, diese Brutalität auch zu zeigen. Menschen werden nicht nur getötet, sondern regelrecht zerstört.

Am Ende steht eine der widerlichsten, verstörendsten und abstoßendsten Vergewaltigungsszenen, die ich bislang im Kino erleben musste. Ein Moment, in dem sich das Blatt nicht nur für den Protagonisten Luca, sondern auch für den Zuschauer wendet. Plötzlich wünscht man sich, dass Luca einknickt, dass er aufgibt – damit diese Szene endet. Damit die betroffene Person vor dem Schlimmsten bewahrt wird. Doch er schweigt. Und man möchte ihn anschreien: „Tu doch etwas!“ Auch wenn es eine Niederlage ist – aber beende es! Eine Reaktion, die man bei sich selbst als Zuschauer nur selten erlebt.

Technisch befand sich Fulci zu dieser Zeit noch auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Was auch an seinen herausragenden Mitarbeitern liegt. Allen voran Kameramann Sergio Salvati, mit dem Fulci bis einschließlich „Das Haus an der Friedhofsmauer“ zusammenarbeitete und der seine sogenannten „Zombiefilme“ visuell entscheidend prägte. Vincenzo Tomassi war für den Schnitt verantwortlich und blieb Fulci bis in dessen Spätwerk treu. Die großartige Filmmusik stammt einmal mehr von Fabio Frizzi, ebenfalls ein langjähriger Weggefährte Fulcis, der maßgeblich für den speziellen Sound seiner Filme verantwortlich war. Die krassen und schockierenden Effekte schließlich gehen auf das Konto von Germano Natali, der auch mit Dario Argento an dessen Meisterwerken „Deep Red“, „Suspiria“ und „Horror Infernal“ zusammenarbeitete.

Ich durfte „Das Syndikat des Grauens“ bereits zweimal von 35mm auf der großen Leinwand bewundern. Die neue Blu-ray bringt dieses Erlebnis nun adäquat auf den heimischen Bildschirm. Lange wurde auf diese Veröffentlichung gewartet – und sie dürfte eine der am meisten herbeigesehnten Blu-rays unter Italo-affinen Genrefans gewesen sein. Das lange Warten hat sich gelohnt.

Das Bild ist sehr gut. Das Filmkorn wurde beibehalten und nicht weggefiltert, so dass man ein hervorragendes Bild mit echtem Kinofeeling hat. So muss es sein. Zu Beginn kann man aus drei unterschiedlichen Anfängen wählen: Mit deutschem oder der italienischen Vorspann mit Nachtfilter oder alternativ ohne den Nachtfilter, also nicht mit dunklem blauen Nachtfilter, sondern hell und vollfarbig. Es liegen drei Tonspuren vor: Deutsch, Italienisch und Englisch. Die deutsche Tonspur klingt am Besten und lebendigsten. Die italienische und englische ist etwas leiser und klingt etwas lebloser, wobei die Sprecher der englische Version – wie damals eigentlich immer – recht künstlich/abgelesen klingen. Untertitel sind in Deutsch und Englisch vorhanden. Sehr schön auch die Extras dieser Veröffentlichung für die sich filmArt gut ins Zeug gelegt hat. Es gibt eine gute, 11-minütige Einführung von Marcus Stiglegger, die für Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen zwar nicht viel Neues bringt, aber für Einsteiger – und an die richtet sie sich – sehr wertvoll ist. Dann unterhalten sich Patrick Lohmeier und Heiko Hartmann in einem 55-minütiger Spezial ihres Bahnhofskino-Podcasts, der vor einem starren Filmbild abgespielt werden kann, sehr ausführlich über Fulci, den Film und Begleitendes. Sehr spannend ist ein 10-minütiges Interview mit einem noch erstaunlich jung aussehenden Uwe Schier, der für die Synchronisation unzähliger „Bahnhofskinofilme“ in den 70er und frühen 80er Jahren zuständig war – und auch „Das Syndikat des Grauens“ in deutsche Kinos brachte. Neben dem deutschen, italienischen und englischen Trailer und einer Bildgalerie, muss unbedingt noch das umfangreiche Booklet erwähnt werden. Dieses wurde gemeinsam von Marcus Stiglegger und Pelle Felsch geschrieben. Es unterteilt sich in vier Abschnitte: Über Lucio Fulci, über Poliziotteschi und die bleierne Zeit in Italien Ende der 70er Jahre, über den Film selber und abschließend noch eine hübsche Würdigung Fulcis. Insgesamt also eine sehr empfehlenswerte und liebevoll gemacht Edition.

Im Sommer war ich mit meiner Familie drei Nächte in Potsdam. Für uns alle war es der erste Besuch dort, und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Stadt wie ein Museum. Irgendwann schaut man gar nicht mehr auf die prachtvollen Fassaden, Villen und Paläste, sondern versucht, irgendwo ein ganz normales Haus zu finden – was erstaunlich schwer ist. Alle touristischen Hotspots haben wir nicht geschafft, beschlossen aber schon, den Besuch im nächsten Jahr zu wiederholen. Eine wunderschöne Stadt.

Im Sommer war ich mit meiner Familie drei Nächte in Potsdam. Für uns alle war es der erste Besuch dort, und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Stadt wie ein Museum. Irgendwann schaut man gar nicht mehr auf die prachtvollen Fassaden, Villen und Paläste, sondern versucht, irgendwo ein ganz normales Haus zu finden – was erstaunlich schwer ist. Alle touristischen Hotspots haben wir nicht geschafft, beschlossen aber schon, den Besuch im nächsten Jahr zu wiederholen. Eine wunderschöne Stadt.

Pünktlich zum Fest ist die neunte Ausgabe des von mir als Chefredakteur betreuten Magazins „70 Millimeter“ erschienen. Dieses beschäftigt sich mit der Filmgeschichte von 1966 bis 1979.

Pünktlich zum Fest ist die neunte Ausgabe des von mir als Chefredakteur betreuten Magazins „70 Millimeter“ erschienen. Dieses beschäftigt sich mit der Filmgeschichte von 1966 bis 1979. Die geschickte Diebin Mary Read wird verhaftet, als sie gerade als Edelmann verkleidet versucht, eine reiche Dame zu bestehlen. Sie wird in eine Zelle mit dem Sträfling Peter Goodwin geworfen, der ihre Maskerade schnell durchschaut. Die beiden verlieben sich, doch dann wird Goodwin von seinen Freunden aus dem Gefängnis geholt. Er ist nämlich ein Lord, der durch einen unglücklichen Zufall dort landete. Mary bekommt davon nichts mit, kann aber mit einem spektakulären Ausbruch entkommen. Als sie inkognito versucht, Peter zu entlasten, erfährt sie, dass er nicht nur ein reicher Lord ist, sondern sie auch vor seinen Freundinnen verspottet. Wutentbrannt heuert sie auf dem Schiff des Piratenkapitäns Poof an. Als dieser verstirbt, übernimmt sie seinen Platz und auch seinen Namen. Auch Peter verschlägt es zur See, denn durch die Flucht zur Marine versucht er, einer Hochzeit mit einer unattraktiven Dame zu entgehen. Seine erste Mission dort ist es, den Piratenkapitän Poof unschädlich zu machen…

Die geschickte Diebin Mary Read wird verhaftet, als sie gerade als Edelmann verkleidet versucht, eine reiche Dame zu bestehlen. Sie wird in eine Zelle mit dem Sträfling Peter Goodwin geworfen, der ihre Maskerade schnell durchschaut. Die beiden verlieben sich, doch dann wird Goodwin von seinen Freunden aus dem Gefängnis geholt. Er ist nämlich ein Lord, der durch einen unglücklichen Zufall dort landete. Mary bekommt davon nichts mit, kann aber mit einem spektakulären Ausbruch entkommen. Als sie inkognito versucht, Peter zu entlasten, erfährt sie, dass er nicht nur ein reicher Lord ist, sondern sie auch vor seinen Freundinnen verspottet. Wutentbrannt heuert sie auf dem Schiff des Piratenkapitäns Poof an. Als dieser verstirbt, übernimmt sie seinen Platz und auch seinen Namen. Auch Peter verschlägt es zur See, denn durch die Flucht zur Marine versucht er, einer Hochzeit mit einer unattraktiven Dame zu entgehen. Seine erste Mission dort ist es, den Piratenkapitän Poof unschädlich zu machen… Und nun der letzte Tag in Oldenburg, den ich dann wieder allein bestritt.

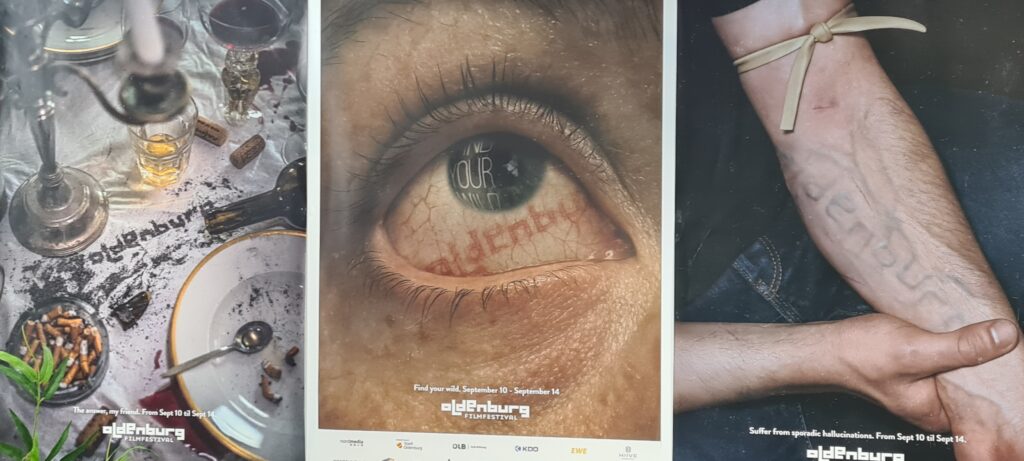

Und nun der letzte Tag in Oldenburg, den ich dann wieder allein bestritt.

Dies war ein sehr starker Abschluss eines generell exzellenten Jahrgangs in Oldenburg. Vielleicht sogar einer der besten, an dem ich in den letzten 16 Jahren teilhaben durfte. Danke dafür an alle Beteiligten. Allen voran Festivalleiter Torsten Neumann, der wieder ein ganz besonderes und atmosphärisches Festival auf die Beine gestellt hat. Ich ziehe meinen Hut. Dies tue ich auch vor der gesamten Organisation, die diesmal wirklich wie am Schnürchen funktionierte, den vielen netten und entspannten Mitarbeitern sowie den zahlreichen Filmemacherinnen und -machern, die allesamt höchst informative und sympathische Q&As abhielten. Danke für die gute Zeit mit meinen Mitstreitern, für die großartigen Begegnungen und Gespräche. Es war einfach schön, und ich freue mich schon auf die Ausgabe 33!

Dies war ein sehr starker Abschluss eines generell exzellenten Jahrgangs in Oldenburg. Vielleicht sogar einer der besten, an dem ich in den letzten 16 Jahren teilhaben durfte. Danke dafür an alle Beteiligten. Allen voran Festivalleiter Torsten Neumann, der wieder ein ganz besonderes und atmosphärisches Festival auf die Beine gestellt hat. Ich ziehe meinen Hut. Dies tue ich auch vor der gesamten Organisation, die diesmal wirklich wie am Schnürchen funktionierte, den vielen netten und entspannten Mitarbeitern sowie den zahlreichen Filmemacherinnen und -machern, die allesamt höchst informative und sympathische Q&As abhielten. Danke für die gute Zeit mit meinen Mitstreitern, für die großartigen Begegnungen und Gespräche. Es war einfach schön, und ich freue mich schon auf die Ausgabe 33! Der dritte Tag auf dem 32. Internationalen Filmfest Oldenburg zeichnete sich nicht nur durch großartige Filme aus, sondern auch durch ein sehr angenehmes Miteinander jenseits der Vorführungen.

Der dritte Tag auf dem 32. Internationalen Filmfest Oldenburg zeichnete sich nicht nur durch großartige Filme aus, sondern auch durch ein sehr angenehmes Miteinander jenseits der Vorführungen.

So endete ein wirklich toller Tag in Oldenburg, und über die Autobahn ging es mit spannenden Gesprächen zurück nach Bremen.

So endete ein wirklich toller Tag in Oldenburg, und über die Autobahn ging es mit spannenden Gesprächen zurück nach Bremen. Der zweite Tag beim Filmfest Oldenburg begann für mich mit sehr viel Hektik und Stress. Das lag aber nicht am Filmfest, sondern an gesperrten Straßen in Bremen und sich dadurch ergebenden langen Staus, weshalb ich es gerade so zum ersten Film schaffte, den ich im kleinen cineK Muvi wieder mit meinem Weird-Xperience-Kollegen Stefan sah.

Der zweite Tag beim Filmfest Oldenburg begann für mich mit sehr viel Hektik und Stress. Das lag aber nicht am Filmfest, sondern an gesperrten Straßen in Bremen und sich dadurch ergebenden langen Staus, weshalb ich es gerade so zum ersten Film schaffte, den ich im kleinen cineK Muvi wieder mit meinem Weird-Xperience-Kollegen Stefan sah.

Obwohl ich das Internationale Filmfest Oldenburg nun bereits seit 16 Jahren jedes Jahr besuche, war ich noch nie vier Tage am Stück dabei. In den ersten Jahren waren es immer zwei Tage, ab 2017 waren es dann immer drei. Dieses Jahr gönnte ich mir also auch den Donnerstag. Hauptgrund war, dass ich unbedingt sowohl „The Silent Sinner“ als auch „Summer Hit Machine“ sehen wollte – und das hätte sonst nicht geklappt. So fuhr ich nach der Arbeit nach Oldenburg, wo ich ganz entspannt meine Akkreditierung und meine Tickets abholen konnte. Und dieses Jahr bekam ich tatsächlich wieder Karten für alle Wunschfilme. Nach einer kleinen Stärkung traf ich mich mit meinem Weird-Xperience-Kollegen Stefan, der schon ein paar Stunden früher angereist war und bereits einen Film hinter sich hatte.

Obwohl ich das Internationale Filmfest Oldenburg nun bereits seit 16 Jahren jedes Jahr besuche, war ich noch nie vier Tage am Stück dabei. In den ersten Jahren waren es immer zwei Tage, ab 2017 waren es dann immer drei. Dieses Jahr gönnte ich mir also auch den Donnerstag. Hauptgrund war, dass ich unbedingt sowohl „The Silent Sinner“ als auch „Summer Hit Machine“ sehen wollte – und das hätte sonst nicht geklappt. So fuhr ich nach der Arbeit nach Oldenburg, wo ich ganz entspannt meine Akkreditierung und meine Tickets abholen konnte. Und dieses Jahr bekam ich tatsächlich wieder Karten für alle Wunschfilme. Nach einer kleinen Stärkung traf ich mich mit meinem Weird-Xperience-Kollegen Stefan, der schon ein paar Stunden früher angereist war und bereits einen Film hinter sich hatte.

Auf Geheiß des Kaiser wird ein hoher Beamter mitsamt seine Familie und Bediensteten ermordet. Dieser hatte Beweise entdeckt, die den Monarchen mit einer Reihe von Terroranschlägen in Verbindung bringen, bei denen die gefürchtete „Fliegende Guillotine“ zum Einsatz kam. Die Frau des Beamten, Yung Chiu-Yen (Chen Ping), war allerdings zu diesem Zeitpunkt außer Haus und muss nun um ihr Leben fliehen. Verantwortlich für den Mord war der Vertraute des Kaisers: Chin Kang-Feng (Lo LIeh). Dieser verschwiegt dem Kaiser, dass es eine Überlebende gab und versucht nun diese im Verborgenen zu töten. Deshalb schickt er seine drei Kinder los, um Yung Chiu-Yen zu verfolgen und umzubringen. Was sie nicht wissen, Yung Chiu-Yen ist selbst eine bestens ausgebildete Kämpferin, die sich mit Hilfe eines ehemaligen Mitschülers, Wang Chung (Yueh Hua), und eines abtrünnigen Mitglieds der Fliegenden Guillotinen, Ma Shen (Norman Chu) der Attacken zunächst erwehren kann.

Auf Geheiß des Kaiser wird ein hoher Beamter mitsamt seine Familie und Bediensteten ermordet. Dieser hatte Beweise entdeckt, die den Monarchen mit einer Reihe von Terroranschlägen in Verbindung bringen, bei denen die gefürchtete „Fliegende Guillotine“ zum Einsatz kam. Die Frau des Beamten, Yung Chiu-Yen (Chen Ping), war allerdings zu diesem Zeitpunkt außer Haus und muss nun um ihr Leben fliehen. Verantwortlich für den Mord war der Vertraute des Kaisers: Chin Kang-Feng (Lo LIeh). Dieser verschwiegt dem Kaiser, dass es eine Überlebende gab und versucht nun diese im Verborgenen zu töten. Deshalb schickt er seine drei Kinder los, um Yung Chiu-Yen zu verfolgen und umzubringen. Was sie nicht wissen, Yung Chiu-Yen ist selbst eine bestens ausgebildete Kämpferin, die sich mit Hilfe eines ehemaligen Mitschülers, Wang Chung (Yueh Hua), und eines abtrünnigen Mitglieds der Fliegenden Guillotinen, Ma Shen (Norman Chu) der Attacken zunächst erwehren kann.